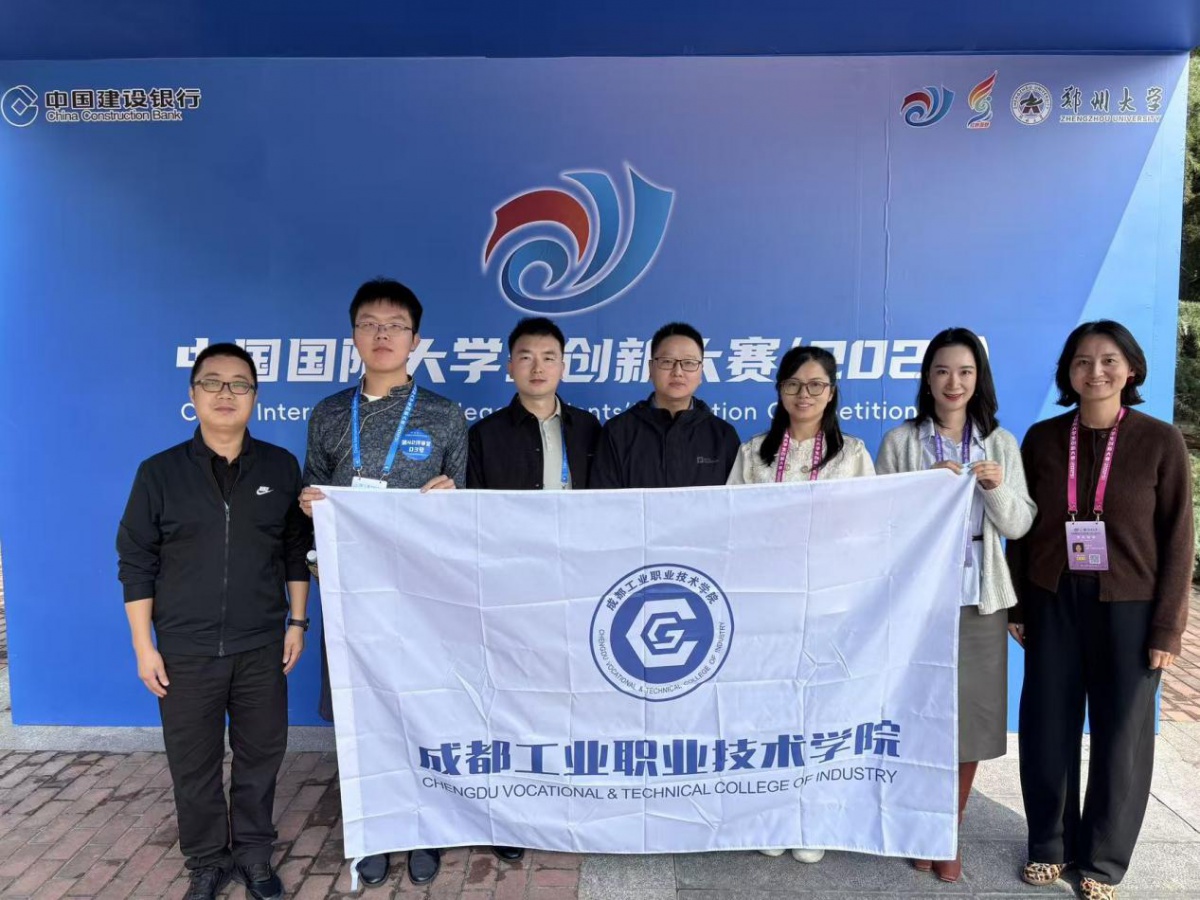

近日,中国国际大学生创新大赛(2025)全国总决赛在郑州大学落下帷幕。当成都工业职业技术学院“风吹牧草”团队获得“国家银奖”的那一刻,成员们的心情激动又复杂——有付出终得回报的喜悦,也有与金奖擦肩而过的遗憾,但脑海中最先闪过的,全是工作室里共同熬夜的画面:对着方案改到凌晨的身影、围坐电脑抠PPT细节的专注、连吃饭都在聊技术优化的热烈……这份沉甸甸的荣誉,不仅是团队7个月备赛的收获,更离不开学校与学院全程的支持与赋能。

团队合影

团队合影

初心:从“守护边疆”到“建设边疆”,一枚种子的高原梦

项目负责人高弘生为学校智能制造与汽车学院机械制造及自动化专业毕业生,曾在西藏当兵,这段军旅记忆成为“风吹牧草”项目的缘起。在西藏,他亲眼目睹了残酷的现实:每到冬天,高海拔地区气候恶劣,牧草短缺,牧民的牛羊饿得啃食地上的塑料垃圾。“那一幕让我下定决心,毕业后一定要回来解决这个难题。”从“守护边疆”的战士到“建设边疆”的创业者,这份初心成了项目最动人的“底色”。

团队负责人高弘生在牧草种植实验田

团队负责人高弘生在牧草种植实验田

为了让牧草在4000米以上的高原扎根,团队没少走弯路。高海拔地区的土壤像“没力气”的老人——贫瘠、微生物不活跃,种子更是难以适应严寒缺氧的环境。团队创新集成了一套“系统解法”:先筛选抗寒抗缺氧的“超级种子”,再通过土壤改良、微生物发酵技术给土地“增肥”“激活”。无数次试种失败后,他们终于在海拔4300米的高原上种出了一万多亩燕麦草,让西藏牧区“牧草依赖外部调入”的被动局面成为过去。

团队负责人高弘生在牧草种植地

团队负责人高弘生在牧草种植地

“技术创新是手段,不是目的。”团队成员的话道出了项目的核心价值,“看到牧民不用再为草料发愁,畜牧业能稳定发展,雪域高原的生态也得到保护,这才是我们最想实现的。”如今,项目不仅缓解了牧民的燃眉之急,还拿到了多项质量和管理体系认证,获评为2024年中国优秀民营企业,并成为A级纳税人,用扎实的运营证明了“公益初心”与“商业可持续”能并肩同行。

团队创立企业荣获2024年中国优秀民营企业

团队创立企业荣获2024年中国优秀民营企业

攻坚:跨专业“组合拳”与7个月的“千锤百炼”

从3月校赛起步,到7月省赛夺金,再到10月国赛摘银,7个月的备赛路,是团队用“30次模拟演练+几十版方案迭代”铺就的。这支跨专业的“攻坚组合”,把不同领域的优势最大限度发挥出来了:

技术组负责将深奥的土壤改良、种子培育原理转化为直观呈现,让评委一眼看懂核心突破;市场营销组提前调研西藏牧区,把真实需求融入商业模式,清晰规划技术推广路径;演讲陈述组则深挖高弘生的军旅故事、牧民的真实反馈,让冰冷的技术有了“温度”。

团队最难忘的时刻,发生在国赛拷贝资料的前一晚。团队突然发现方案里的细节错误,“当时很慌张,但没人说‘算了’”。大家分工协作,一直忙到凌晨两点。当错误全部修正时,已是凌晨两点,疲惫的脸上却满是安心——“那一刻我们就知道,不管结果如何,我们对得起自己的努力。”

这份坚持的背后,也离不开指导老师于翔、谯建春的“画龙点睛”。备赛关键期,老师不仅帮团队梳理项目呈现逻辑,突出项目的核心优势,还引导他们挖掘故事细节。在老师的帮助下,团队成员也实现了蜕变——从“只懂自己专业”到“能从市场、社会价值维度看问题”,大局观和协作能力都上了一个台阶。

赋能:学校是“后盾”,更是“引路人”

从项目萌芽到冲刺国赛,学校和智能制造与汽车学院始终是“最坚实的后盾”,用系统性支持为团队“全程保驾护航”。

在资源对接上,学校打造了“高强度训练营+专家辅导”的模式。校赛阶段,十余次训练营让项目从“粗糙想法”变得“逻辑清晰”;省赛到国赛的冲刺期,学校邀请企业导师、技术专家开展“一对一辅导”。“国赛前的专家指导,相当于给我们‘开小灶’,很多我们没注意到的问题,专家一眼就指出来了,这太关键了。”

在人才培养上,学校的“三阶递进”模式为项目注入了“成长基因”。从“项目孕育”阶段的“项目式教学”,让学生从社会痛点出发找课题;到“竞赛锤炼”阶段的“以赛促学”,用比赛倒逼项目优化;再到“孵化”阶段的“成果转化机制”,把比赛项目变成能落地的实际项目——这套体系不仅让《风吹牧草》从“想法”变成“国银项目”,还为学生搭建了“学以致用”的平台。如今,学校还将双创实践纳入学分认定、毕业设计评价,激励更多学生关注社会问题,让“心怀责任”的创新成为常态。

“《风吹牧草》的获奖,证明了我们双创教育模式的有效性。未来我们会继续优化备赛机制,对接更多资源,让更多‘能解决社会问题、有市场竞争力’的项目冒出来。”学校招生就业处相关负责人表示。

新程:从“国银”出发,让牧草吹遍更多高寒地区

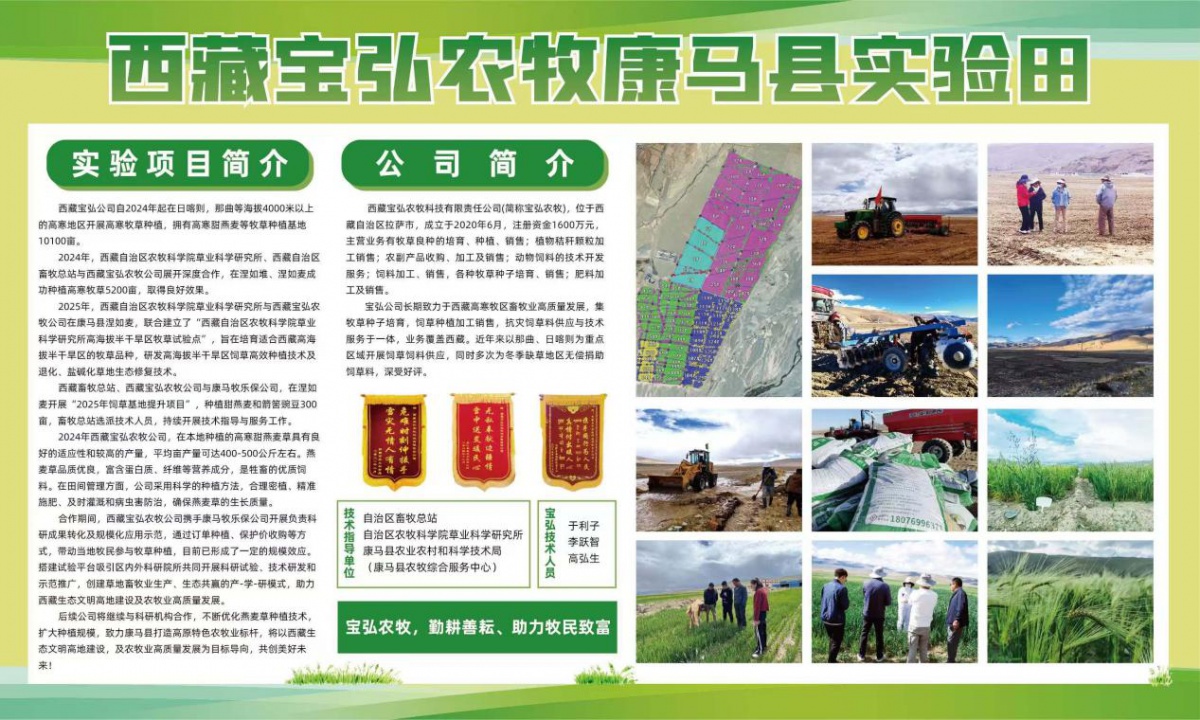

团队试验田简介

团队试验田简介

国赛银奖不是终点,而是新的起点。团队已经制定了清晰的计划:先在西藏那曲、阿里等牧草短缺严重的地区建更多“标准化种植示范基地”,带动当地牧民参与种植;再把技术推广到其他高寒地区,让“风吹牧草”的绿色,覆盖更多雪域高原。

对于怀揣双创梦想的学弟学妹,团队分享了三点经验:“第一,找准‘问题靶点’,创新不是空中楼阁,要从实际需求出发;第二,坚持‘深耕细作’,失败是常态,熬过去才能看到突破;第三,心怀‘责任担当’,好项目既要赚钱,更要能为社会带来改变。”

从雪域高原的牧草种植地,到全国大赛获奖,《风吹牧草》团队用行动证明:扎根大地的创新,终会结出硕果;而学校的赋能,能让这份创新走得更远、更稳。这枚全国银奖,不仅是团队的勋章,更是学校双创教育“育人成效”的生动注脚——未来,还会有更多“风吹牧草”式的项目,从这里出发,用科技力量解决社会难题,书写属于青年的担当。

作者:廖红燕、徐怡婷、于翔

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。