在当前低空经济作为国家战略新兴产业迅速崛起的背景下,无人机的精准“翱翔”高度依赖其高级自动驾驶系统的核心部件——光纤陀螺仪。然而,光纤陀螺仪中光纤环的精密制备,一直是制约行业发展的技术瓶颈。来自浙江机电职业技术大学的年轻团队“环纤工韵”迎难而上,将匠心精神融入科技研发,成功研制出全自动光纤绕环装备,以自主创新的硬核实力,突破了长期困扰行业的核心制备难题。

从车间痛点到创新起点

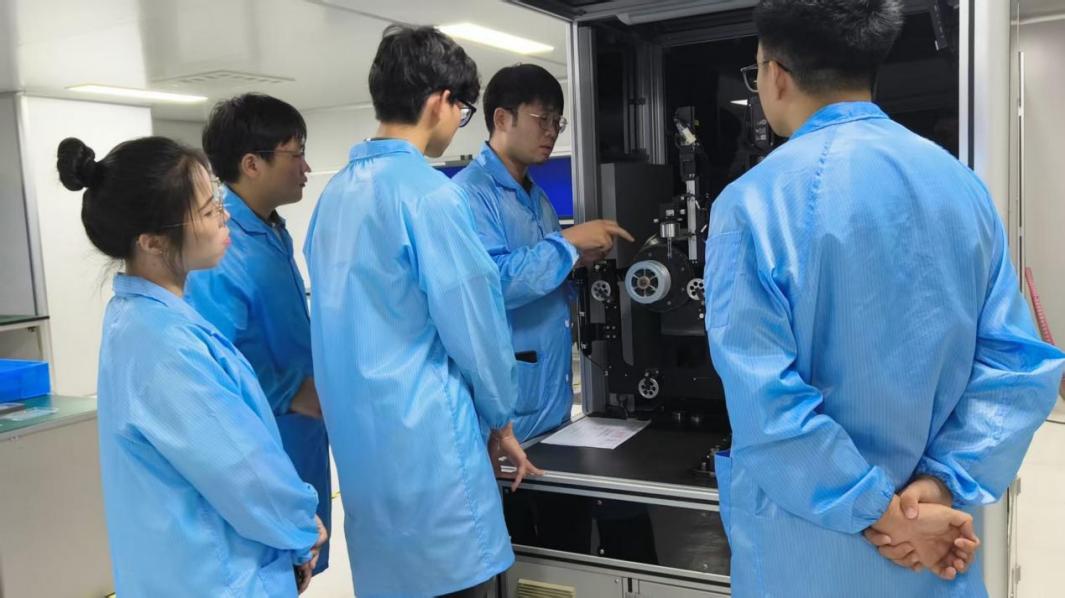

团队的研发初心,源于他们在产业一线的真切体悟,在企业实习期间,成员们亲眼见证了传统绕环设备的普遍困境:精度不稳、效率低下,产品良率长期在70%-80%间徘徊。当时,制作一个光纤环往往耗时3至6小时,日产能严重受限,且产品性能易受温度变化干扰,成为行业发展的隐痛。这段直面瓶颈的实践经历,点燃了他们自主攻坚的信念。团队迅速组建,汇聚自动化、工业设计等多专业青年力量,深入生产现场,在车间里反复试验、迭代工艺。经过数千次不懈探索,他们最终精准锁定三大核心瓶颈——热稳定性、张力控制与自动化水平,为后续突破奠定了坚实基础。

三项突破铸就技术壁垒

在院士专家团队的指导下,青年创客们掀起了一场工艺与装备的革新:

巧破“热扰动”:团队创新性地采用16级对称绕法与正交多层交替工艺,如同为光纤环穿上“自适应隔热服”,使其零偏稳定性显著提升52%,高达≤0.09°/h。此举更在提升性能的同时,大幅节省了52%的耗材,并使光纤环体积缩小超62%。

智控“张力关”:他们引入自适应ADRC张力闭环控制算法,如同为绕环过程赋予了一位“永不疲倦的微操大师”,成功将张力波动降低超37%,使动态响应更为迅捷,彻底“驯服”了光纤绕环过程中断裂与松散的顽疾。

实现“自动化”:最终,集成所有创新的全自动设备将生产效率推至新高度,单环生产时间缩短至1-2小时,日产能提升近10倍,良品率稳定在95%以上,标志着生产技术质的飞跃。

这群平均年龄仅22岁的青年,正用行动诠释“精工致远”的深刻内涵。他们的价值,不仅在于将实验室的创新火花转化为产业升级的驱动力,更在于为国产高精度光纤环装备提供了坚实的硬核支撑,使其能在低空经济这一国家战略新兴产业赛道上行稳致远。

作者:王罗俊

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。