为了更好落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》精神,推进大中小学思政课一体化改革创新,打造一批“大思政课”品牌。广东水利电力职业技术学院的老师们带领青年学子利用暑假,开展一场别开生面的“行走的思政课”实践课。在老师们指导下,同学们结合专业知识,深入到旗岭渡槽、深中通道、罗田泵站、西村水厂、环北部湾等重要工程现场,在实践中学习,在学习中成长。这场以“水润初心、能源报国”为主题的实地研学,作为打破课堂边界、连接书本与实际的重要路径,让知识走出课本,让教育在与社会、自然、文化的深度对话中,彰显强国建设的实践力量。

一、在行走中筑牢信仰之基

“行走的思政课” 走进雷州青年运河,一渠清水、两岸堤坝成了鲜活教材,沉浸式体验打开红色信仰的 “金钥匙”。听着讲解,同学们仿佛看见 10 万青年民工肩扛锄头、自带干粮奔赴工地,在物资匮乏时,凭双手挖出 271 公里主干渠,让雷州半岛从 “十年九旱” 变 “沃野粮仓”。同学们读懂:运河堤坝浸透着 “信仰非空口号” 的真理 —— 建设者靠对党的信任、对制度的信念,将豪情化为实干。有同学说道:“信仰是前辈‘自带干粮’的无私,是‘为后代谋’的担当。” 大家纷纷表示,要以建设者为榜样,把 “为人民服务” 信仰融入学习,未来在水利领域担当作为,让信仰之光在新时代闪耀。

图1 向雷州青年运河出发,传递精神力量

图1 向雷州青年运河出发,传递精神力量

二、在行走中培育创新之力

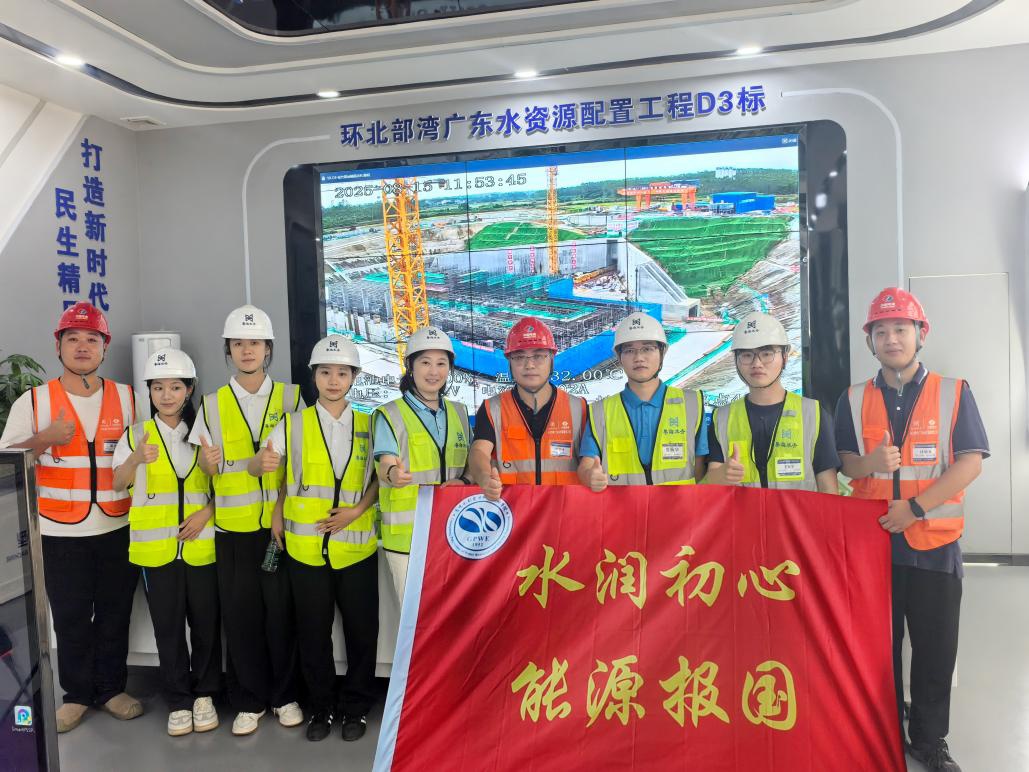

“行走的思政课” 走进环北部湾广东水资源配置工程现场,环北部湾广东水资源配置工程是国家水网骨干工程,是广东省迄今为止引水流量最大、输水线路最长、建设条件最复杂、总投资最高的重大水利工程,对于优化环北部湾区域水资源配置、推动区域经济社会可持续发展、提升生态环境质量,以及增强区域综合承载能力具有不可替代的关键作用。轰鸣的设备、精密的装置搭建起知识落地的实景课堂,让创新思维在实践土壤中迸发火花。现场工程师向青年学子揭开 “自主创新铸重器” 的奋斗篇章 —— 从攻克核心部件“卡脖子” 难题,到用“中国制造”替代进口设备,每一个技术突破背后,都是日夜攻关的坚守、反复试验的执着。同学们在现场真切看到:无数平凡工程师以 “啃硬骨头” 的韧劲突破技术壁垒,深刻体会到 “核心竞争力是强国基石” 的真理。大家纷纷表示,要以工程师为榜样,把科创热情融入专业学习,未来在关键领域勇攀高峰,用青年智慧为强国蓝图添上创新一笔。

图2 走进环北工程,切身感受科技创新守护水安全的磅礴力量

图2 走进环北工程,切身感受科技创新守护水安全的磅礴力量

三、在行走中拓宽成长之路

“行走的思政课” 继续延伸,青年学子走进大水桥水库、踏访红树林湿地,在水光林影间搭建起 “读懂人民” 的实景课堂。站在大水桥水库堤坝上,讲解员细说水库从 “保障灌溉” 到 “守护民生” 的变迁 —— 它不仅解决了周边数十万群众的饮水难题,更让万亩农田告别 “靠天吃饭”,每一滴库水都浸润着 “以人民为中心” 的初心;漫步红树林间,大家了解到这片 “海上森林” 的保护工程,是为了守护沿海百姓的家园安全,为渔民筑牢“生态屏障”,每一株红树都承载着 “为民护生态” 的担当。

图3 走进大水桥水库,探寻水库背后的民生故事

图3 走进大水桥水库,探寻水库背后的民生故事

大水桥水库的水位线,连着百姓的 “米袋子”“水杯子”;红树林的繁茂程度,映着群众的 “安全感”“幸福感”。这份感悟化作成长的养分,实践团队深刻读懂 “人民” 二字的千钧分量,纷纷表示要把 “为民情怀” 融入成长之路,未来无论是投身水利建设还是生态保护,都要以百姓需求为导向,用青年行动为民生福祉添砖加瓦,让成长之路始终与人民同行。

图4 踏入红树林湿地,让生态保护的理念在实地探访中深深扎根

图4 踏入红树林湿地,让生态保护的理念在实地探访中深深扎根

行走的思政课不是简单的看,更是深度的融,这种专业知识点+思政落脚点的深度融合,行走的思政课以“知行合一”为路径,让“能源报国”初心落地生根。这次“行走的思政课”实践活动,是广东水电学院在大思政育人理念下的一次成功探索。通过实践,同学们走出了书本知识的局限,在真实的工程场景中接受思想政治教育,真正实现了思政实践育人的目标。未来,广东水电学院将继续深化教育教学改革,开展更多类似的实践活动,培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为国家的发展贡献更多的青春力量 。

作者:欧阳莎、林冬妹、张文彬

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。