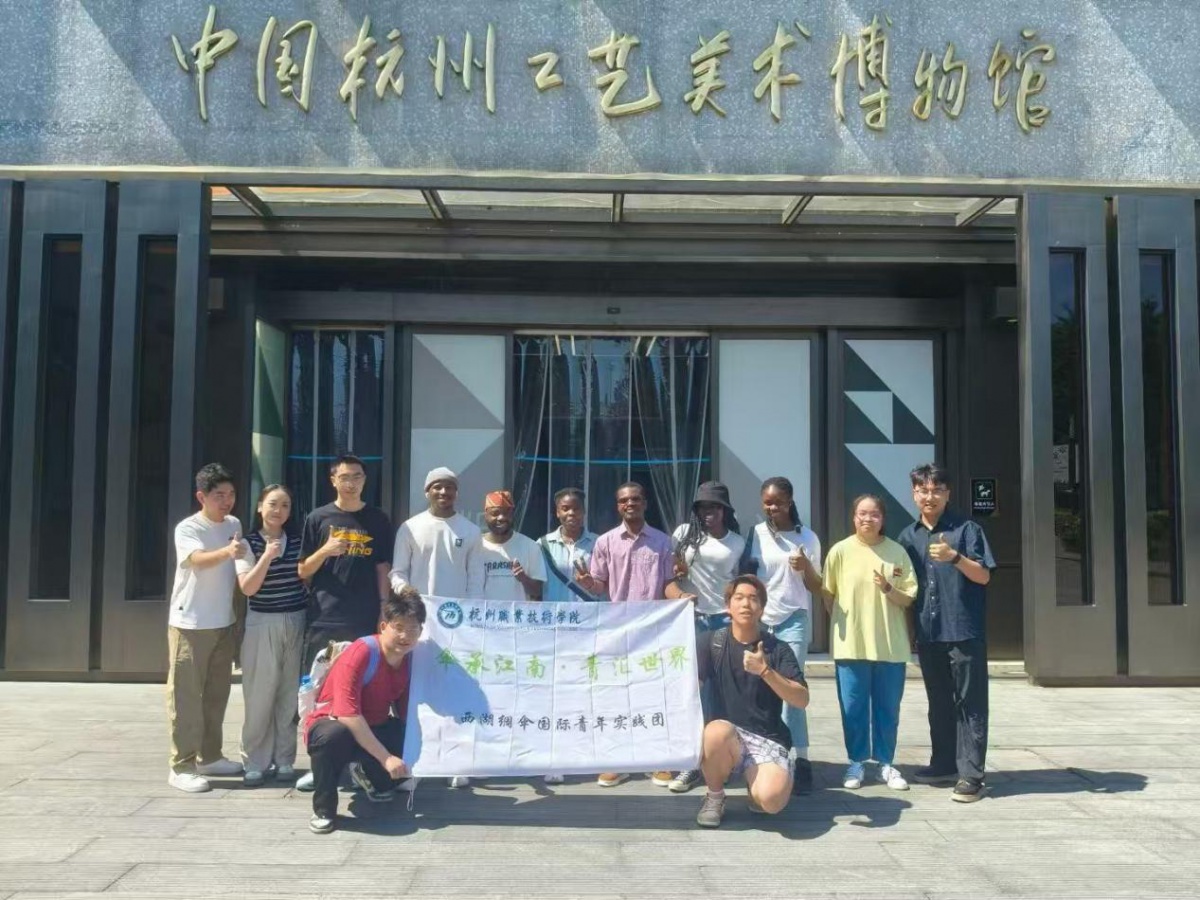

杭州职业技术大学“伞承江南-青汇世界”西湖绸伞国际青年实践团开启了一场深度融合大运河文化与非遗技艺的研学之旅。在指导老师的带领下,中国学生与尼日利亚学子并肩同行,共同深入杭州工艺美术博物馆与浙江省非物质文化遗产馆,在历史文献与匠心实践中触摸江南文脉的独特律动。

伞博寻踪:解码大运河畔的伞文化基因

在中国伞博物馆内,青灰色的建筑与流淌的运河水遥相呼应,为文化探索奠定了厚重的基调。实践团成员们驻足于“伞的起源与演变”展区,在泛黄的古籍文献与生动的图文展板前细细品读。西湖绸伞从宋代油纸伞的实用雏形,到明清时期融入书画艺术的雅致蜕变,再到近代成为“西湖三绝”之一的发展历程清晰呈现。

“原来一把小小的绸伞,竟藏着这么多运河故事!”来自尼日利亚的学生李白指着一幅描绘运河码头伞商交易的古画惊叹道。在“精品绸伞展区”,一柄柄历经岁月沉淀的藏品让众人驻足:有的伞面以苏绣技法勾勒出西湖十景,有的则以蓝印花布为底,点缀着江南水乡的乌篷船与石桥。团队成员们认真记录文献中关于绸伞选材的记载,如伞骨必用浙江余杭的淡竹,伞面需选杭嘉湖地区的上等丝绸。杭职院学生马川在说道:“大运河不仅漕运粮食货物,更承载着技艺与审美,绸伞就是运河文化滋养出的艺术结晶。”

非遗拜师:笔墨晕染间的中外对话

在浙江省非物质文化遗产馆弥漫着墨香与丝绸清润气息的氛围中,实践团怀着期待见到了西湖绸伞制作技艺传承人宋志明老师。宋老师身着素色中式上衣,面前工作台整齐摆放着空白绸伞面、毛笔和矿物颜料。

“绸伞之美,半在伞骨,半在画工。”宋老师拿起素面绸伞,指尖轻抚真丝伞面,讲解道:“画伞讲究景随伞转,意在笔先。”他随即提笔示范:蘸取花青轻扫几笔晕染远山,赭石点染孤山,细毫勾勒苏堤柳丝,片刻间“平湖秋月”的意境便跃然伞上,引得尼日利亚学生们目不转睛。学生们纷纷尝试在弧形绸面上运笔。初次尝试难免生疏:有的墨汁过浓晕成墨块,有的线条过急划破绸面。宋老师也耐心指导:“江南画贵在淡远意境,颜色需“薄施”,如画荷花,先铺浅粉,干后叠胭脂方显水润。”

宋老师轻轻抚摸着这些带着青春温度的作品,感慨道:“画伞时,笔要稳,心要静,但更要敢创新。你们今天画的不只是风景,更是年轻人对传统的理解与热爱。

活动尾声,实践团成员们与宋志明老师共同展示了合作完成的简易绸伞雏形。当尼日利亚学生用刚学会的毛笔在伞面画上故乡的图腾,杭职院学生则添上江南的荷花与柳叶,一柄融合了中非元素的“友谊之伞”在灯光下熠熠生辉。

此次研学活动,让中外青年在历史文献与实践操作中,既触摸到了大运河文化的深厚底蕴,也感受到了非遗技艺“守正创新”的活力。正如宋老师所说:“伞承江南”是守护文化根脉,“青汇世界”是搭建沟通桥梁。这场旅程,让青年们成为了文化的学习者,更成为了文明的传播者。”

通讯员:崔敬业

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。