摘 要:深挖高职院校公选课“生活中的化学”的育人元素,精心设计教学内容,运用课堂主题辩论、趣味生活实验的设计与展示、探秘生活中的化学等理论知识传授与课内外实践相结合的教学方式,实现全过程育人,充分展现了公选课在立德树人方面的价值。

关键词:高职院校 公选课 生活中的化学 立德树人

《国家职业教育改革实施方案》提到要落实好立德树人的根本任务,健全德技并修、工学结合的育人机制。中国特色高水平职业院校的建设目标,是培养具备认知能力、协作能力、创新能力和职业能力的时代工匠,高职教育理应是专业知识学习、专业技能培养和健康灵魂塑造的统一。

目前高职教育知识传授和育人脱节问题比较突出。高职学生正处于主题思想和价值观塑造的关键时期,理性、客观和成熟的判断力尚未形成,现代社会生活方式的多样化、经济全球化和国际化、及新媒体技术的广泛应用,学生的价值观很容易发生迷失,如缺乏工匠精神,对未来职业不感兴趣,对社会上发生的重大事件、热点问题缺乏理性思考和正确判断,职业道德意识淡薄等。学生“三观”的引导和教育,比以往任何时代都需要,也更具艰巨性和挑战性。

课程思政是落实立德树人的重要举措。2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》要求高等职业学校要结合专业分类和课程设置情况,分类推进课程思政。高职院校针对课程思政的教学改革开展得如火如荼,主要集中在公共基础课和专业课,很少提到公选课。

在现代社会日趋多元化和知识高速更新的大数据背景下,公共选修课已超越了专业课的理论性和实践课的实用性,凸显知识的融会贯通,有助于将学生培养成为视野开阔、人格健全和和谐发展的人,这与课程思政的理念不谋而合,因此公选课以“全人培育”为宗旨的价值应得到充分发掘和肯定。

1高职“生活中的化学”的教学理念

化学研究物质的结构、性能和转化,是一门创造新物质、探索新应用的学科,在推动科学与社会进步、改善人们物质生活质量方面,发挥着无可替代的作用。高职“生活中的化学”关注知识传授与育人的协调统一,在知识传授中凸显育人取向,课程秉承“授之以渔”的教学理念,具体如下:

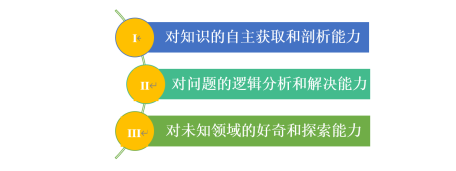

(1)“生活中的化学”重在训练科学方法。从高职学生感兴趣的热点问题切入,训练学生自主获取知识,驾驭知识,深入探索和发现未知领域的能力,以点带面,培养学生对知识的凝练能力、对未知问题的研究能力、想象力、好奇心以及演绎升华等深度思考问题方面的科学素养。引领学生在科学方法运用等方面逐步获得以下能力(图1)。

图1 高职“生活中的化学”对学生科学能力的培养

(2)“生活中的化学”具备“育人”的天然优势。作为一门富含哲学的自然学科,化学学科的发展历程本身就是一部反映人类探索自然和战胜自我的历史,学科发展的轨迹蕴含着对大学生世界观、人生观和价值观具有重要启示的素材,为育人提供了良好契机。课程还蕴含着伦理道德、生态环境、能源动力、审美观等与高职学生综合素养相关的因素。

2 高职“生活中的化学”设计思路

2.1课程育人目标

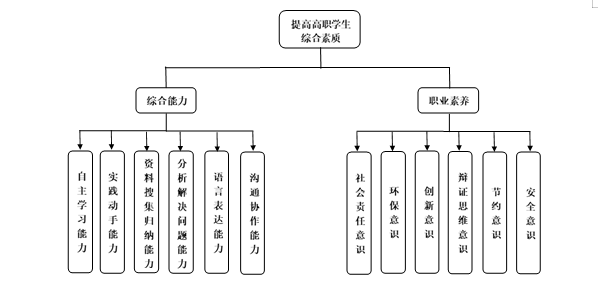

立足于高职学生综合能力和职业技能提升,确立了如图2所示的育人目标,即:以提高学生综合素质为目的,以掌握化学知识为基础、以社会热点问题为载体,通过课堂内辩论、研讨、趣味实验设计与展示等理论知识传授,结合探秘生活中的化学课外实践形式,充分利用课堂、校园和社会三方面资源,激发学生的主动性和创造性,培养学生社会实践能力、资料搜集归纳能力、语言表达能力、团结协作能力;立足学生长远发展,培养学生的社会责任意识、环保意识、创新意识、辩证思维意识、节约意识和安全意识,实现价值引领、知识传授、技能训练的“三合一”。

图2 高职“生活中的化学”的育人目标

2.2 课程设计原则

“生活中的化学”蕴含丰富的育人资源,运用德育的学科思维,精心提炼其中蕴含的育人元素和价值范式,结合高职院校学生特点,使知识传授、育人、技能训练协同并进,课程设计遵循以下原则:

2.2.1 保持育人的实效性

遵循职业教育供给侧改革理念,紧跟时代步伐,融入时政元素,将社会上的热点问题恰到好处的引入课堂,激发学生兴趣,提升课程的教学效果和育人实效。在每学期期末通过问卷、访谈等方式,实时掌握学生对课程开设内容的看法,及时调整学生兴趣度不高的主题,让课程内容始终保持“鲜活”。

2.2.2“适度”的教学目标和教学方式

高职学生理论知识基础相对薄弱,动手能力略强,教学目标要有合适的知识深度和育人深度,以满足学生的需求度和接受度。选课学生多为大一学生,根据自我发展理论,他们逐渐从高中阶段的服从外部规则阶段向自我主导阶段过渡,讨论、辩论的教学方式,将有助于激发学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,自主设计实验及课堂展示,能发挥高职学生爱动手、动手能力强的优势,潜移默化将学科特色、化学情怀恰如其分地传授给学生。

2.2.3能有效激发学生的学习动机

选课学生文科生居多,学生普遍认为公选课的内容与自己的专业相关性不大,修完学分即可。这种“专业主义”和“功利主义”是公选课学习的重要障碍。根据学习动机理论,外部动机(如学分压力、教师要求等)对学生学习的推动作用,远不及内部动机有效。以学生为主体的“开放交互”教学模式能营造出共同参与、活泼热烈、轻松和谐的学习氛围,可极大地调动学生参与课堂的积极性。教师主动关注学生需求,结合学生专业,让学生认识到课程学习是自身发展的内在需求,有益于未来职业发展,激发学生的学习主动性。

借鉴学生发展理论、学习动机理论,考虑高职学生的特点,突出课程的育人价值,设计课程内容和教学方法,如以学生为主体的课堂辩论,趣味生活化学实验设计比赛,课外探秘等,将有效激发学生的科学求知欲,让学生在“生活中的化学”学习中树立正确的三观。

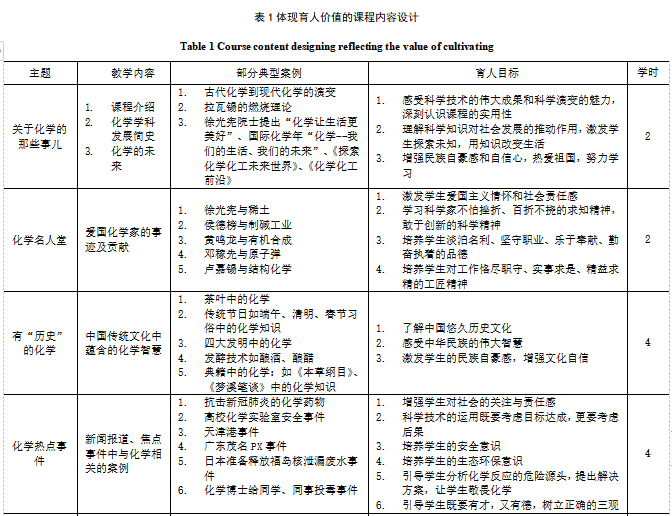

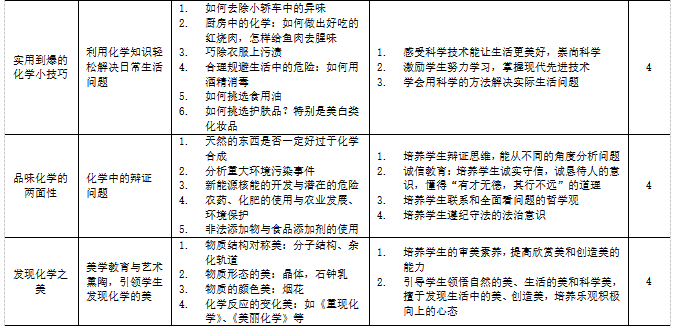

3凸显育人取向的课程内容设计

“生活中的化学”32学时,内容选取上坚持“三贴近”原则,即贴近生活、贴近学生、贴近实际,运用德育的学科思维,精心提炼其中蕴含的育人元素和价值范式,使知识传授与育人两者协同发展。课程知识体系分为八大主题,每个主题恰到好处的引入与育人目标相贴近的案例,详见表1。

4课程实施

丰富多样的教学方式能活跃课堂氛围,激发学生对所学知识的认同感,提高学习的专注度,继而获得良好的教学效果。结合高职学生愿意动手,乐于动手的特点,在课程实施环节,尽量创造机会,让学生动起来,充分参与到课程学习。

4.1 课堂教学:教师授课+学生主题辩论

公选课育人宗旨之一,是培养学生具备认真思考、表达、辩驳、分析探究的能力,获得终生受益的批判性思维,进而树立正确的人生观和世界观。目前高职院校公选课教学以任课教师的讲述为主,在培养学生批判性思维方式上存在不足。

“课堂辩论”的教学方式能让学生把所学的知识、原理和方法应用到实际生活,激发学生关注、思考及参与社会事件的讨论,保持清醒的头脑,坚定自己的理想信念,使自身的思辨能力、语言表达、合作交流、逻辑思维等能力得到提升,潜移默化地培养学生的批判性思维。

以主题为模块,第一至第七主题采用“教师授课+学生主题辩论”的形式开展课堂教学,按照以下两个阶段进行:

(1) 教师通过播放视频、转发新闻链接、讲故事等方式将与学生生活经验相关的案例引出,结合案例向学生传授化学知识,引导学生体会化学与生活的密切关系。

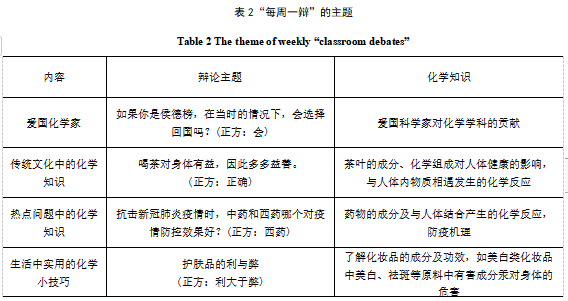

(2) 开展“每周一辩”活动。学期初,教师围绕学习主题,综合考虑化学知识、社会热点,并结合高职学生的兴趣点,设计“每周一辩”的主题,发布在超星学习通平台。学生在查阅文献资料后,将自己的意见反馈到平台,教师搜集整理后,发布最终主题(表2),辩论的规则与流程一并发布。

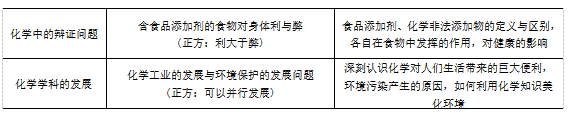

第一次课上,4-5名学生自愿组合为一个辩论小组,并分成正、反两方。抽签决定辩论的主题和时间。正式辩论前,双方至少进行一次预演,教师现场指导:学生整理资料,确定本方论点,预测对方可能提出的问题并研究辩论战术。辩论时间控制在35 分钟以内,随机抽取5 位学生和任课教师进行综合评分。参考正式辩论赛的规则并结合本课程的学习要求,制定评分标准(表3),“每周一辩”的成绩计入过程考核评分。

辩论结束后,两个小组互相交流,评价对方的表现,教师点评化学知识、原理阐述是否到位,有待提高的地方,供其他学生学习。

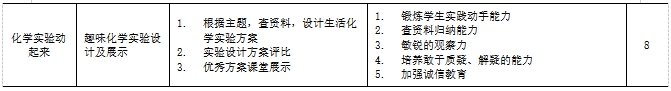

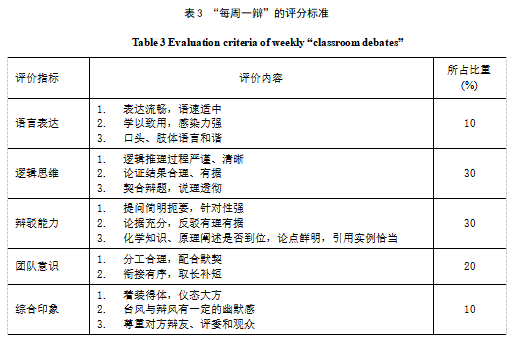

4.2课内外实践

鉴于职业教育在学生实践能力培养方面的要求,课程实践部分由课堂内趣味化学实验设计和课外的“探秘生活中的化学”两部分组成。

4.2.1趣味生活化学实验设计与展示

化学是一门实践性非常强的学科,虽然很多本科院校在开设化学类公选课(通识课)时,有设置少量趣味实验,但高职院校因为专业设置的限制,开设“生活中的化学”公选课极为少见。化学实验对场地有特殊要求,有些试剂具有易燃、易爆、剧毒等危险性,无法面向学生开设,偶有的实验也仅限于课堂上教师的现场展示,学生无法在实验中感受到化学的魅力。

为给学生提供能自主研究探索实验的机会,满足学生学习化学的兴趣。我们设计了趣味生活化学实验设计与实践环节。开设 8 学时的实验课,要求3-4名学生组队,挑选生活中的原材料,自主开发趣味实验,参加趣味实验设计比赛。实验材料源于日常生活吃的食物、喝的饮品、用的物品,材料易得,能替代传统化学专用试剂,实验结束后不会产生有害废弃物,契合绿色化学的理念。

设计的实验要有一定的趣味性,反应过程伴随鲜明的颜色变化、气体或沉淀生成、物质迅速溶解、发光、发热、燃烧等,以激发学生的兴趣。学生参考老师提供的选题,查阅资料后确定实验方案、所需材料、用量和辅助器材;要求学生预做实验,确保实验现象稳定,可重复。若未达到预期效果,自行查阅资料,与教师讨论交流,教师进行启发指导。

学生提交匿名版的设计方案到学习通平台进行线上展示,由班上学生与教师匿名投票,按照得票率高低,挑选出8个左右的优秀设计方案。获得优秀的小组,将获得额外加分,优秀方案由小组成员在课堂上进行展示、讲解。讲解时将实验内容以小故事,小视频等活泼形式呈现,向台下的同学提问,引发思考,比如有同学做水果电池,以青蛙腿导电的小故事引入。展示结束后,台上学生组织和引导其他学生重复该实验,教师总结和点评。

实验设计与展示充分激发了学生的求知欲,让学生领悟到“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的道理,锻炼了学生的创新实践能力,让学生对化学在生活中的广泛应用有更深刻的认识和理解,学会用掌握的化学知识解决生活中的化学问题,体会到学习化学知识是生活的需要。这种自行设计实验与展示的教学方式获得了学生们的一直好评。

4.2.2探秘“生活中的化学”的课外实践

为激励学生主动发现问题、提出问题,课程推出了“探秘生活中的化学”课外实践活动。学生根据自己的专业背景和生活经历,与同学们分享自己发现、观察到的趣味化学现象,以及对其认识过程和内心感悟。每次课预留20分钟,学生结合拍摄的视频、照片,以讲故事,作品展示的形式进行面对面的分享交流,并将视频,照片分享到班级群,编辑后还可发布到抖音、快手等社交软件。

实践证明,课外探秘活动能锻炼学生的观察能力,增强学生分析能力,激发学生自主学习能力。比如有学生发现金属眼镜框的夹片周围有绿色物质,通过查阅资料,与教师交流得知了该物质的成分,形成原因,以及去除的简易方法,相关照片分享到班级群,也引发了其他学生的关注,学生纷纷感悟“化学在生活中真是无处不在”,“体验到了化学的神奇和魅力”。

5 课程育人效果

(1)选课情况。学院将“生活中的化学”定位为任选课,学生对这门课的学习完全出于自己的喜欢和课程的口碑。每学期公选课的选课系统一开放,选课人数在2小时左右就达到了上限,有学生因名额限制没选上,提出要来听课。自开课以来,学院文科类(财务管理、工商管理等)、理工类(电气自动化、电子信息工程、机电一体化技术)、艺术类(艺术设计、服装设计、音乐表演)等27个专业的学生选课,学生到课率保持在98%以上,充分说明这门课对学生的吸引力。

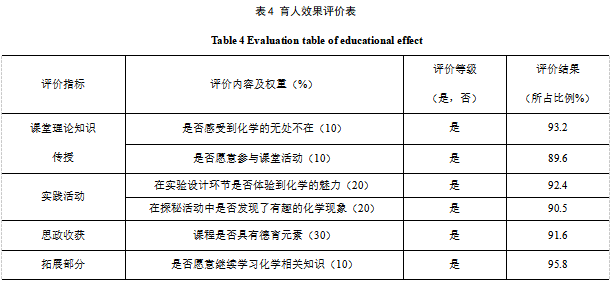

(2)学生反馈。为了解课程育人效果,根据课程内容,设计了课程育人效果评价表(表4)。2019年以来,累计有240名学生选课。每学期课程结束之前,任课教师在学习平台上发布评价表,及简答题“请结合自己的专业,谈谈你对生活中的化学这门课程的学习心得和建议”,要求学生有感而发,且作为最终考核成绩之一。

统计显示,评价表的平均分为91.7,分项统计得分见表4。简答题部分98%以上的学生认为通过课程学习感受到了化学的实用性,学生对课程内容,实验设计等提出来不少中肯意见,说明课程在价值观引领方面效果明显,不仅让学生学到了实用化学知识,还提高了思想道修养。

(3)课程思政专家评价。邀请学院课程思政领导小组的专家听课,就目标达成、育人元素与思政元素融合度、成效展现3个方面进行评价,该评价能体现课堂教学中课程思政的实施细节,有利于课程思政教学设计的改进。专家们认为教学实施过程合理,思政元素引入恰当,思政案例贴近高职学生,教学方式丰富多样,达到了预期效果,建议教师要及时总结并不断提炼,充分挖掘课程中蕴含的思政元素,与专业知识有机结合,做到润物细无声。

6 结语

公选课为高职学生积累知识、开阔视野、树立三观提供了有效的途径。“生活中的化学”秉承“全方位育人”理念,从知识传授、实践锻炼(课堂辩论,趣味实验设计与展示)、发现探索(探秘生活中的化学)等方面对学生进行科学方法的训练,既发挥了育人功效,也注重育人的连贯性,达到了全程育人,实现了寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,充分展现了公选课在立德树人方面的成效。

(化学教育(中英文). 2022,43(10))北大核心

注:本文为广州市教育科学规划重点课题(201811611);广州市科技计划项目(202102080326);广东省教育厅科研项目(2019GKTSCX085);院级课程思政教育教学改革研究项目(JG2020039);广东省自然科学基金(2017A030313072)

参考文献

[1] 程有娥. 职业技术教育, 2020, 41(17): 41-45.

[2] 林素琴. 教育与职业, 2021, 11, 83-88.

[3] 张威. 中国高等教育, 2019, (02): 36-38.

[4] 钟鸿英. 大学化学, 2019, 34 (11): 10-20.

[5] 郑凌玲, 周爱菊. 大学化学, 2017, 32(1): 36-41.

[6] 汤苗苗, 董美娟. 学校党建与思想教育, 2020, (22): 54-55.

[7] 余丹梅, 甘孟瑜, 李泽全. 化学教育,2015, 36(12): 9-12.

[8] 郑凌玲,周爱菊. 化学教育(中英文), 2017, 38(24): 43-47.

[9] 何世松, 贾颖莲. 中国职业技术教育, 2020, (04): 83-87.

[10] 解启健. 江苏高教, 2017, (07): 19-27.

[11] 卢晓东. 中国高校科技, 2015, (1): 54-57.

[12] 李丽萍, 张璐. 化学教育(中英文), 2019, 40(10):6-11.

[13] 易晓春. 职业技术教育, 2017, 38(20), 70-72.

[14] 赵岩, 郭玉鹏, 李根. 化学教育(中英文), 2020, 41(18): 15-18.

[15] 冯清. 大学化学, 2018, 33 (11): 70-74.

[16] 訾学红, 陈永宝, 刘淑珍, 等. 实验技术与管理,2018, 36(5): 188-189.

[17] 周贤亚, 聂丽, 黄磊, 等. 化学教育(中英文), 2017, 38(24): 11-16.

[18] 郑凌玲, 王静, 周爱菊. 化学教育(中英文), 2021, 42(06): 83-87.

(广州科技贸易职业学院 郑凌玲)